Gedicht, das sich dem Lärm entzieht

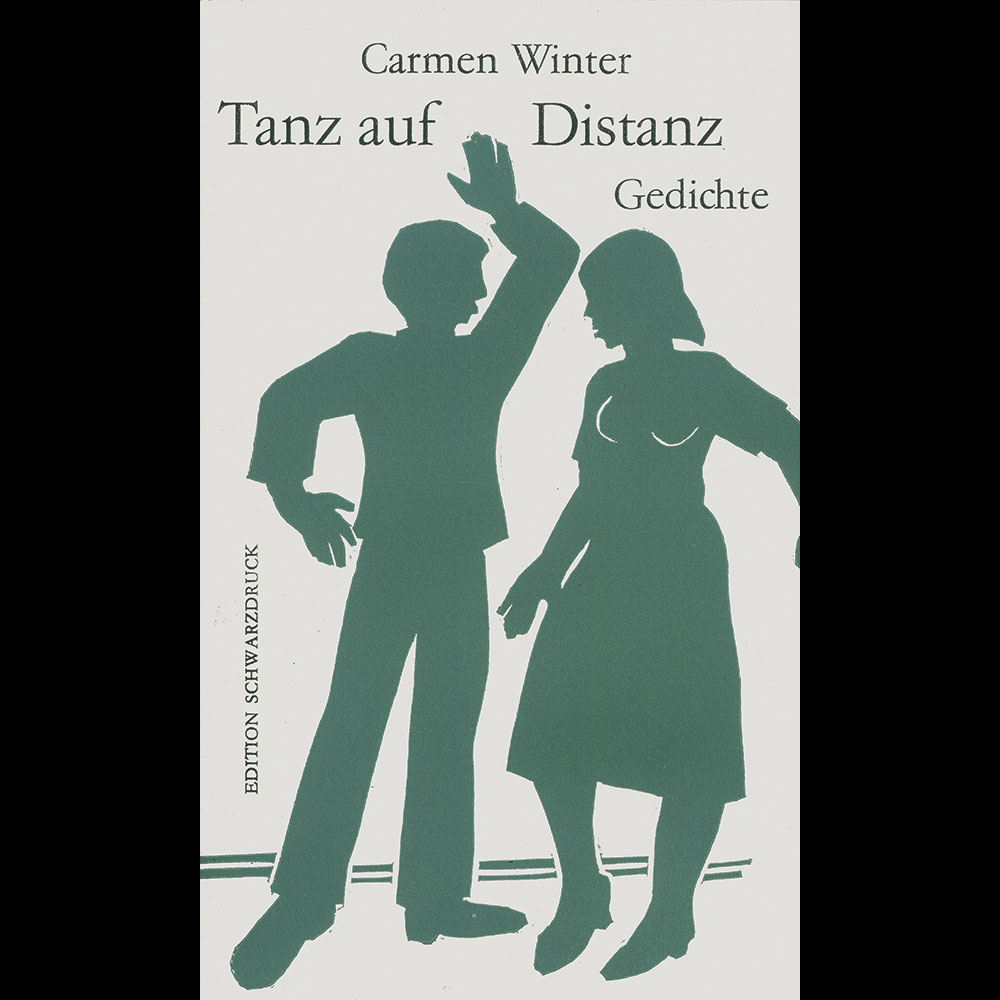

lautet der Titel einer sehr schönen Rezension, die Henry-Martin Klemt für die MOZ über unseren Band „Tanz auf Distanz“ von Carmen Winter geschrieben hat:Schon der Umschlag von Carmen Winters Gedichtband „Tanz auf Distanz“ atmet Zeitlosigkeit mit seinem hoffnungsgrünen Linolschnitt von Roland R. Berger. Offen eher zur Vergangenheit hin als zum Kommenden. Keine Zukunftsmusik ist es, zu der das stilisierte Paar sich bewegt. Zeit gelassen hat sich auch die 1963 in Wriezen geborene Autorin mit dieser Sammlung und wie sie selbst sagt, ist es eine Zeit, die sie hinter sich gelassen hat. Doch all dies macht ihre Gedichte nicht weniger hiesig. Nüchtern sind die Kapitel des Buches benannt: Selbstportrait, Liebe, Pflanzen und Tiere, Mütter und Töchter, Was war. Das Gedicht ist kein Ort des Schwelgens, nicht in Sehnsucht und Verheißung, nicht in Erinnerung. Eher ein Raum der Vergegenwärtigung, im dem sich auch die Brüche zusammenziehen, Muster bilden, Lebenslinien. Um diesen Raum herum ist alles möglich. In ihm zeigt die Dichterin sich in disziplinierter, zuweilen fast asketischer Strenge. Der Buchtitel offenbart sich als poetisches Credo. Das hat vor Carmen Winter bereits die Dichterin Eva Schönewerk formuliert: Der Poet urteilt nicht, der Poet sieht und hört. Carmen Winter sieht sich im Auftaktgedicht, das zu ihren schönsten gehört, als Kiesel, der vom Fluss zum Sandkorn geschliffen wird, bis auch das verschwindet. Sie weiß, dass dem nicht zu entkommen ist: „Die Zeit hat mich eingeholt / und zwischen die Zeiger genommen“ (Intermezzo). Aber auf ihrer Lebensreise spürt sie „den Fahrtwind der Planeten“ (rauschen). Und sie hat den Werkzeugkasten der Poesie bei sich: „In meinem Koffer sind Wörter: / Schilf, Demut, Augenblick“ (In meinem Koffer). Daraus entstehen Gedichte, die sich selbst und die Lesenden dem Lärm entziehen. Sie weisen, so sehr sich das Ich in ihnen behauptet, auf Archetypisches hin, Schichtungen, die freigelegt, Metamorphosen, die offenbart, Kreise, die ausgeschritten werden. Immer geschieht das in sinnlichen Bildern. Dabei bleibt die Skepsis wach sich selbst gegenüber. Ernüchterung, selbst Enttäuschung werden verinnerlicht, aber kaum freigelassen. Da ist nichts, das nach Aufmerksamkeit heischt, nichts, das bereit wäre, einen Mythos des Weiblichen zu bedienen. Was die Frau, die Dichterin sichtbar macht, ist ihre Verwandlungskraft, durchaus lustvoll irritierend, wenn Liebe ins Spiel kommt, vielleicht auch die Kunst, überhaupt nicht zufällig dem Impuls der Nebendinge, des Details, des vermeintlich Unwichtigen zu folgen. Und dass diese Verse Körpertemperatur haben, gehört vielleicht auch dazu. Ob sie uns wärmen, heiß machen oder abkühlen, liegt vollkommen bei uns.Henry-Martin Klemt